集団ごとの集計・分析とは、事業場内の一定規模の集団ごとにストレスチェック結果を集計し、集団のストレスの特徴や傾向を分析することです。

集団ごとの集計・分析の結果は個人を特定できないため、労働者の同意を取らずに事業者に対して提供できます。

つまり、集団ごとの集計・分析を行うことで、組織全体のストレス状況を把握することができるのです。

ストレスチェック制度において、集団ごとの集計・分析は努力義務であって、実施しなければならないものではありません。

しかし、ストレス状況の数値化を行うことは、職場環境の改善とメンタルヘルス不調の予防の道しるべになります。

継続的な職場環境の改善を、まずは集団ごとの分析・集計から始めてみてはいかがでしょうか。

集計・比較対象

ストレスチェック実施の際に作成いただく「受検者リスト」に、集団分析用の入力欄を設けております。

分析されたい項目にご入力いただいた場合、属性に応じた集団を作成して集計を分析をいたします。

比較元

- 属性

- 役職別

- 部署別

- 職種別

- 性別

- 勤続年数別

- 雇用区分別

- 年代別

- その他

- 休職者・退職者

比較対象

- 本年度

- 全社・全法人

- 別の属性の集団

- 昨年度

- 同じ属性の集団

- 全国平均

一定規模の集団の人数

個人が特定されることを避けるため、集計・分析を行う一定規模の集団は、その下限を10名と定められています。

この10名は在籍労働者数ではなく、実際の受検者数で数えます。

実際にストレスチェックを受検した労働者の数が10人を下回る集団は、より上位の大きな集団単位で集計・分析を行わなければなりません。

ただし、10人未満の単位であっても、個人特定につながり得ない方法ならば集計・分析ができます。

さらに、集計・分析結果を労働者の同意なしに事業者へ提供することも可能です。

分析方法

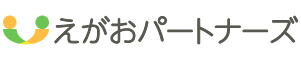

高ストレス者率

各集団における高ストレス者の割合を比較することで、どの属性をもつ集団に負荷がかかっているかを分析します。

高ストレス者の選定基準は、実施者の意見と衛生委員会等での調査審議を踏まえ、事前に事業者が決定しておくものです。

数値基準に基づいて高ストレス者を選定する方法は2種類ございます。

- 合計点数

- ストレスチェック回答の点数を合計し、高ストレス者の基準となる値と照らし合わせます。

- 素点換算

- 素点換算表と呼ばれる表を用い、複数の回答からなる19の項目について5段階の評価点を出します。

その合計点を、高ストレス者の基準となる数値と比較します。

厚生労働省のマニュアルや解説で、それぞれ具体的な設定例の数値が示されています。

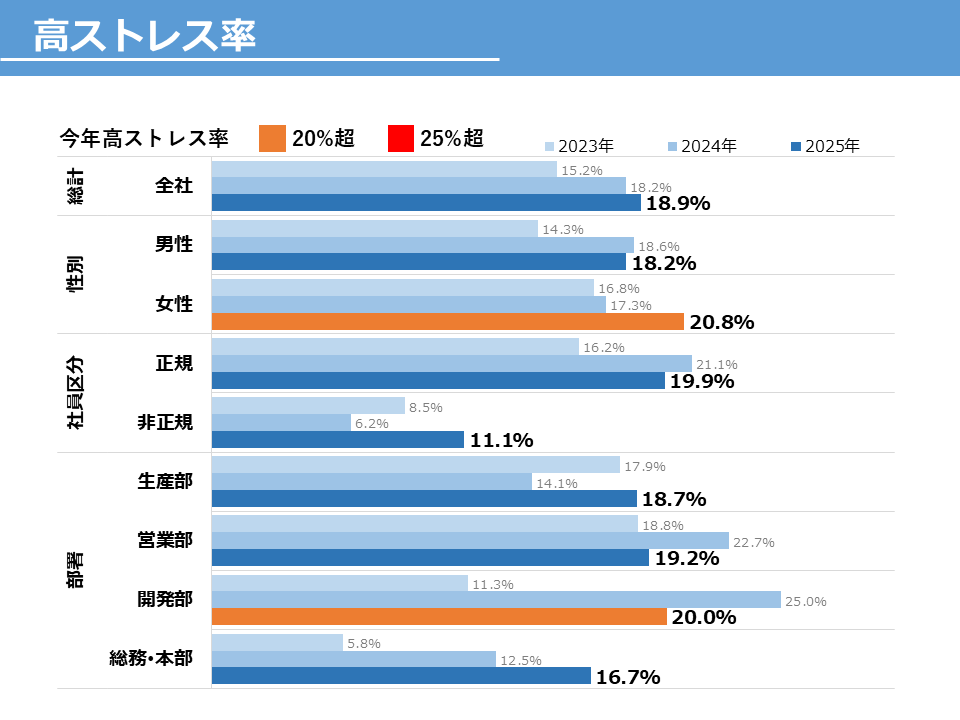

19因子

高ストレス者を選定する方法のうち、素点換算を用いる方法は計算が難しいですが、より正確なストレス状況が把握できます。

そこで、個人の素点換算結果を出したあと、その平均値をグラフ化して、ストレスの傾向や要因を推測します。

素点換算表の項目は19の項目に分かれていることから、この分析方法は19因子による分析といわれます。

19因子の項目

- ストレス要因

- 仕事の量的負担

- 仕事の質的負担

- 身体的負担

- 対人関係のストレス

- 職場環境のストレス

- 仕事のコントロール度

- 技能の活用度

- 仕事の適正度

- 働きがい

- 仕事や生活の満足度

- 心身への反応

- 活気

- イライラ感

- 疲労感

- 不安感

- 抑うつ感

- 身体愁訴

- ストレス緩和

- 上司のサポート

- 同僚のサポート

- 配偶者・家族・友人のサポート

素点換算のグラフの縦軸は5段階評価となっており、「3」が標準的なストレスの度合いです。

数字が低いほどストレス度が高いとみなされます。「2」を下回る状態が続いている場合、早期の改善が必要です。

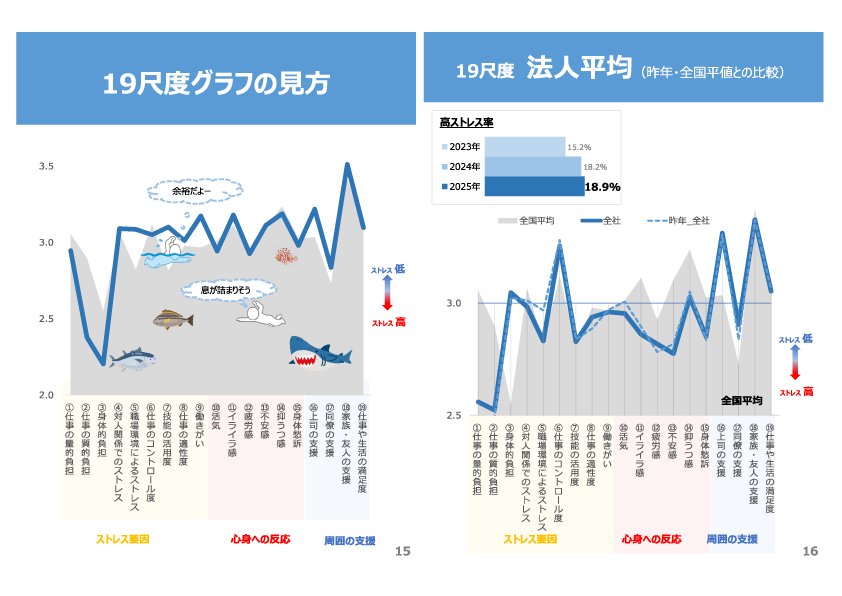

総合健康リスク

総合健康リスクとは、疾病・休業などの健康問題のリスクを数値化したものです。

標準集団の平均を100として、事業場の健康リスクの値がそれを上回るほど健康に関するリスクは高く、下回るほど低くなります。総合健康リスクが120のとき、全国平均の20%増しで疾病による休業のリスクが高い状態にあるというわけです。

総合健康リスクが120を越えるとリスクが顕在化するといわれていますので、この場合、何らかの対策をとる必要があります。

総合健康リスクは「量的負荷-コントロール判定図」と「職場の支援判定図」のふたつの健康リスクから算出します。

量的負荷-コントロール判定図の健康リスクは、職業性ストレス簡易調査票における「仕事の量的負担」と「仕事のコントロール」に関する質問の平均点から算出されます。

職場の支援判定図は、職業性ストレス簡易調査票における「上司の支援」「同僚の支援」に関する質問の平均点から算出されます。

2つの健康リスクを掛け合わせて100で割った値が、総合健康リスクの値です。

57項目

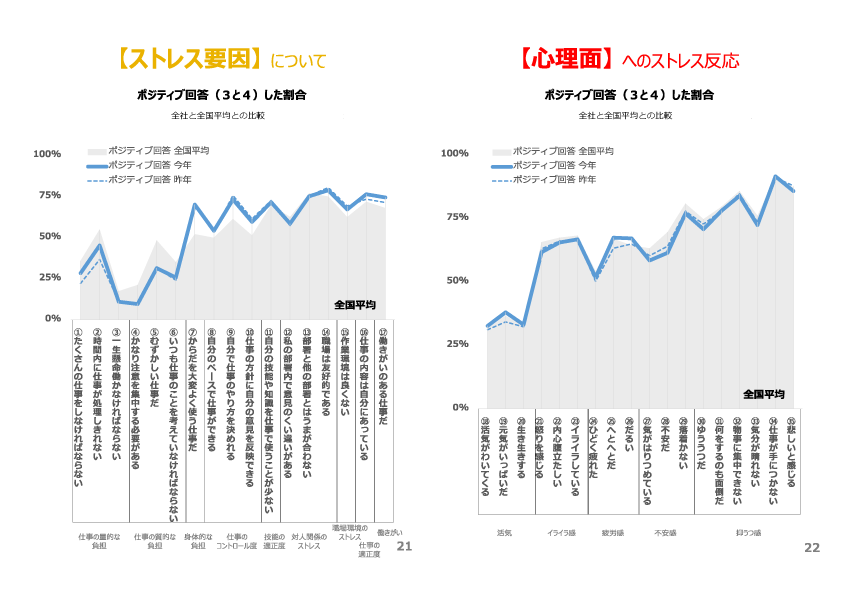

職業性ストレス簡易調査票(57項目)の質問それぞれに対する回答を分析します。

各質問に対する4種類の回答をストレスの高低に分け、ストレス度合いが少ない回答をした割合を算出します。

その割合を前年データと比較すれば、経年によるストレス状況の変化が判断できます。

全国150万人の平均値と比べることで、他社と比較してストレスが高いか低いかを判断できます。